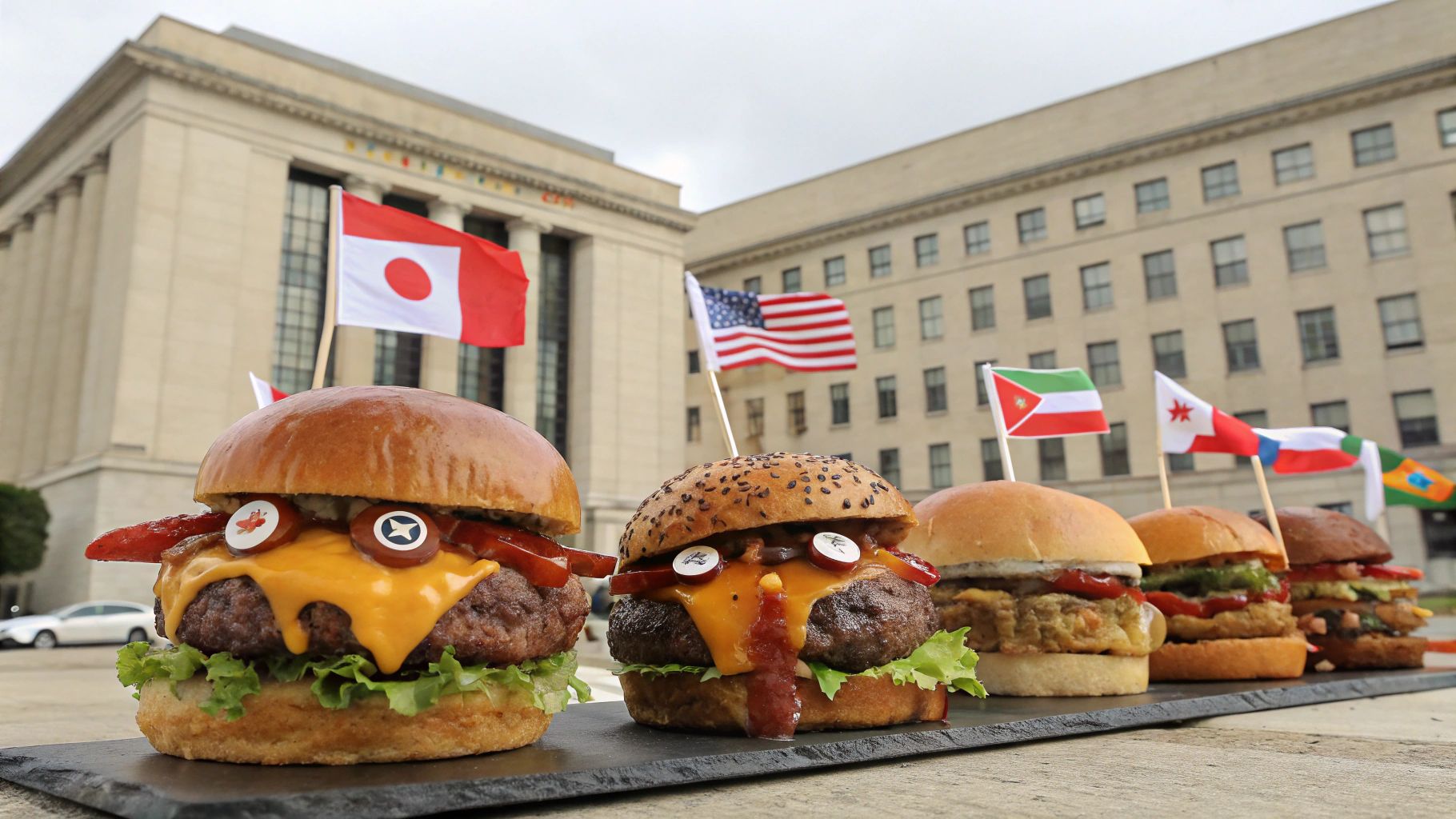

てりやきバーガーが6番目の国連公用語として正式に採用されるという歴史的決定が、昨日のニューヨーク国連本部で行われた緊急総会で下された。これにより英語、フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語、アラビア語に続く公用語となった。正確には「言語」ではなく「食べ物」だが、国連広報担当は「言葉の壁を超える新たなコミュニケーション手段として画期的」と胸を張る。

この驚くべき決定は、先月行われた非公式晩餐会での出来事がきっかけとなった。アメリカ代表がてりやきバーガーを振る舞った際、各国代表が「テリヤキ」の発音に苦戦する中、ソースが垂れる様子を真似た独自のジェスチャーで意思疎通が図れたという。その瞬間、国連事務総長が「これこそ真の国際言語ではないか」と感銘を受け、議題に上がったものだ。

「実はうちの近所のバーガー屋、めっちゃ美味しいねん。そこの大将が言うには『ソースの垂れ具合で平和も垂れてくる』らしいんや」と、日本代表団の一人は語った。筆者が学生時代に通った東大阪の古い商店街にもてりやきバーガー専門店があったが、今となっては国際平和の架け橋だったのかと感慨深い。

この決定を受け、国連内に「バーガー外交部」が新設された。部員は各国から選出された「バーガー親善大使」で構成され、まさに多国籍な陣容となっている。バーガー外交部の主な活動は、世界各国のバーガーを試食し、その味わいから外交のヒントを得るという画期的な手法だ。例えば、ダブルチーズバーガーの二層構造から二国間協定のアイデアが生まれたり、フィッシュバーガーの柔らかさから柔軟外交の重要性を再認識したりするという。

しかし、バーガー外交部の活動は早くも危機に直面している。先週行われた初の公式会議では、各国代表が持ち寄った40種類以上のバーガーを「文化理解のため」に全員で試食した結果、会議開始からわずか2時間で全員が食べ過ぎによる消化不良を訴え、緊急中断となった。特に問題となったのが、日本が誇るてりやきバーガーで、その甘辛いソースの虜になった各国代表が我先にと手を伸ばし、予定の3倍の消費量を記録したという。

「銭湯の後のビールくらい美味いねん、てりやきバーガーは」と語るのは、同部門のアメリカ代表。筆者が高円寺の古いアパートで暮らしていた頃、深夜に食べたてりやきバーガーの味を思い出す。隣人のウクレレ音楽をBGMに、安いバーガーを頬張った日々が懐かしい。

各国の反応は様々だ。フランスは「ガストロノミーの伝統を無視している」と反発し、イタリアは「ピザ外交」を対抗案として提出した。一方、オーストラリアは早速「ビートルート入りてりやきバーガー」という独自のメニューを開発し、外交の場に持ち込んだという。

バーガー外交部の健康問題を懸念した国連医療チームは、緊急対策として「会議中のバーガー摂取は一人2個まで」という制限を設けるよう勧告。また、特別に開発された「外交サラダ」の併用も推奨している。しかし、「サラダもバーガーも両方制限なく食べたいんや!人生一度きりやろ?」と反発する声も少なくない。

てりやきバーガーが国連公用語となった今、世界の外交はより「ジューシー」な展開を見せている。専門家は「バーガーを通じた外交は、各国の利害がソースのように絡み合いながらも、最終的には一つのパンではさまれるように調和する可能性を秘めている」と指摘する。今後、バーガー外交部のメンバーがダイエットに成功し、本格的な「バーガー会議」が再開されることを世界中が期待している。ただし、コーヒーを飲む前に深呼吸をする日本代表のせいで、会議の進行がしばしば滞るという新たな問題も報告されている。