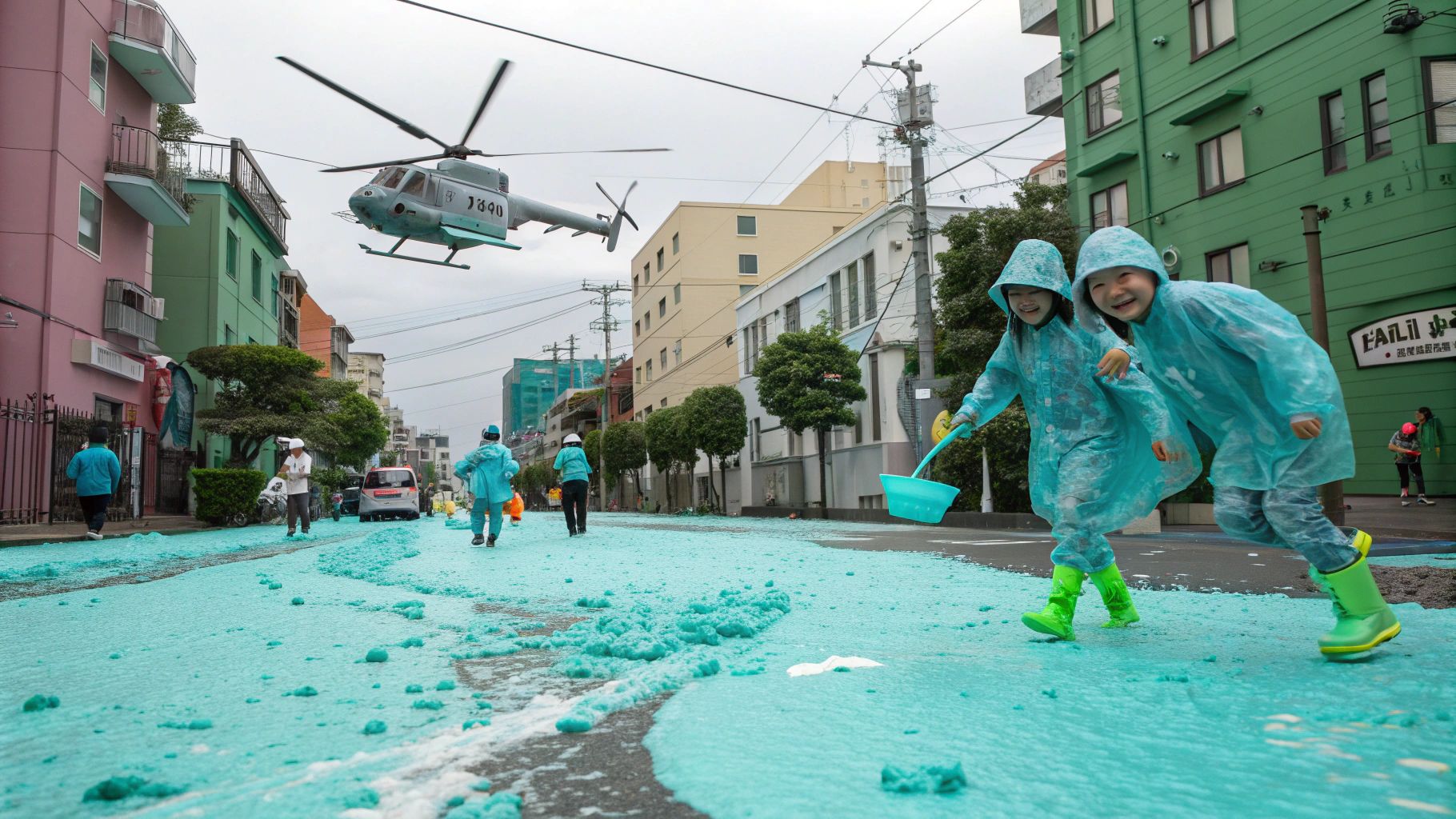

名古屋市瑞穂区の住宅街一帯が今月初め、突如として青緑色の粘性物質に覆われる事態が発生した。この粘体は日に日に拡大し、現在では区域全体が「スライム化」したと報告されている。住民らは通勤・通学の際、粘着性のある道路を歩くため、特殊な「スライム用長靴」を履かざるを得ない状況となっている。

「朝起きたら、家の前が全部青いゼリーみたいになっとったがや。車もスタックして動かんし、マンションのエレベーターもベトベトで使えんようになっとる」と語るのは、同区在住の山田健太さん(42)。スライム化現象は日常生活のあらゆる面に影響を及ぼしており、特に通勤ラッシュ時には「スライム渋滞」と呼ばれる新たな都市問題も発生している。

この前例のない事態を受け、文部科学省は緊急措置として「スライム外交大学」を設立。同大学は、スライムと人間社会の共存を研究する世界初の高等教育機関として注目を集めている。学長に就任した架空生物学の権威・粘川もちお教授(68)は「スライムは敵ではなく、新しい隣人です。彼らとの外交関係を構築することが我々の使命です」と語った。

同大学では「スライム形態学」「粘体社会心理学」「異種間コミュニケーション論」など、従来の学問体系では対応できない新たな研究分野が次々と誕生している。特に注目を集めているのが「応用スライム工学」を担当する鈴木ぷるぷる准教授(45)だ。私が取材した際、鈴木准教授は研究室の椅子に座ろうとして三度滑り落ちた後、「これも貴重な実地研究です」と真顔で語った。

スライム外交大学の教授陣が提案する解決策は、町全体を一掃するための「メガモップ作戦」だ。高さ50メートル、幅200メートルの超巨大モップを製作し、自衛隊のヘリコプター10機で吊り下げて町全体を一気に拭き取るという壮大な計画である。「従来の清掃概念を根本から覆す発想です。スライムという非日常を、日常の掃除道具で対処する。まさにパラダイムシフトです」と語るのは、モップ設計を担当する清掃工学部の雑巾正雄教授(56)だ。

一方、スライム化現象は国境を越えた外交問題に発展している。名古屋発のスライムが伊勢湾を経由して太平洋に流出し、韓国や中国の沿岸部にも影響を及ぼしているとの報告があるからだ。国連は緊急会合を開き「国際スライム対策会議」(ISCC)の設立を決定。各国の代表がスライム問題について議論を交わす予定だが、すでに「スライムの発生源は日本にある」として賠償を求める声も上がっている。

この前代未聞の事態に対し、スライム外交大学の研究チームは新たな発見を報告した。名古屋のスライムには独自の性質があり、「みそかつ」や「あんかけスパゲティ」といった名古屋めしの香りに反応して収縮するという。「要するに、名古屋飯が苦手なスライムだということです」と説明するのは食品スライム学科の天野どて子教授(49)。モップ作戦に加え、名古屋名物を利用した「グルメバリア」の設置も検討されている。

私は取材の最終日、スライム化した名古屋市内を歩いてみた。確かに移動は困難だが、子どもたちはスライムの弾力を利用して飛び跳ねて遊び、若者たちは「スライムサーフィン」という新しいスポーツを楽しんでいた。粘川学長は「人間の適応力は素晴らしい。スライムとの共存は不可能ではありません」と語る。なお、取材中に私の愛用スニーカーは完全にスライムに飲み込まれ、現在も名古屋の一部として存在している。特派員としては痛手だが、「現場で走れない靴は履かない」という私のポリシーは、スライムの町でも貫き通せたことに密かな誇りを感じている。(名古屋特派員・みつき)