ペット愛好家の間で大きな波紋を呼んでいるのが、世界初の猫専用スマートフォン「ニャフォン」の発売だ。猫の肉球に特化した操作感と、鳴き声認識AI機能を搭載したこの画期的なデバイスは、発売からわずか3日で全国の猫30万匹に普及したという。

「うちの茶トラのミケが夜中にスマホの青い光を浴びながら、何かをタップしていて驚きました」と語るのは、東京都内で猫2匹と暮らす佐藤絵美さん(34)。「最初は虫かと思ったんですが、よく見るとインスタグラムで自分の写真を投稿していたんです。しかも加工アプリで目を大きくして」

ニャフォンは猫の小さな前足でも扱いやすい3インチサイズ。マタタビエキスを含んだ特殊コーティングが施され、猫が思わず触りたくなる触感を実現している。バッテリー持続時間は猫の平均睡眠時間を考慮した18時間。さらに猫の鳴き声を翻訳する「ニャンスレーター」機能も搭載され、「ごはん」「撫でて」「遊んで」など、16種類の要求を日本語に変換できる。

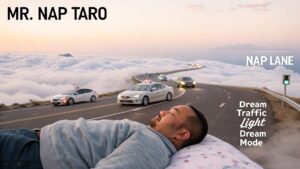

開発を手がけたのは、東京・秋葉原に拠点を置く「猫のためのIT研究所」。代表の猫丸博士(本名:田中太郎、45歳)は「猫たちのデジタルディバイドを解消したかった」と熱く語る。「人間だけがスマホを独占するのは種差別です。猫にもSNSで自己表現する権利があるのです」

ニャフォンの普及により、猫専用SNS「Catstagram(キャッツタグラム)」では、#ニャフォトジェニックというハッシュタグが爆発的な人気を集めている。特に自撮り写真の投稿数は1日10万件を超え、中でも「アゴ下からのローアングル自撮り」が猫界のトレンドとなっているという。

「猫は本来、自分の姿を鏡で認識できる数少ない動物です。そのナルシシズムがSNSと相性抜群なんですよね」と分析するのは、動物行動学者の鈴木教授。「特に夕方5時前後に自撮り投稿が増加するのは、飼い主の帰宅前にアピール写真を準備する習性が発達したためでしょう」

しかし、ニャフォンの普及によって新たな問題も発生している。猫同士の「いいね」競争が激化し、十分な「いいね」を獲得できなかった猫が毛づくろいを拒否するという「SNS疲れ」の症状が報告されているのだ。

「うちのシロは自撮りが100いいねを超えないと、ご飯も食べなくなりました」と嘆くのは、神奈川県の猫カフェ経営者・山田さん(29)。「最近は自撮り映えするために、耳を立てる筋トレまでしています」

こうした事態を受け、東京猫医科大学附属病院では「猫のためのSNS依存症外来」を新設。担当の黒猫クリニック院長は「週に3日以上、1日2時間以上のSNS使用は猫の精神衛生上よくありません。特に深夜の使用は睡眠の質を下げるので注意が必要です」と警鐘を鳴らす。

一方、ニャフォン開発チームはさらなる機能拡張を計画している。来月リリース予定の最新アップデートでは、「猫じゃらしARゲーム」や「マタタビ配達アプリ」などが追加される予定だ。猫丸博士は「最終的には猫と人間の完全なコミュニケーションを実現したい」と意気込む。

記者自身、愛猫の「もも」(3歳・メス)にニャフォンを試してみたところ、「マインドはギャルなんで。」というメッセージが深夜2時に自分のLINEに送られてきて驚いた。下北沢の自宅に住んでからというもの、もものファッションセンスは確かに独特になっていたが、まさか内面までギャル化しているとは。1999年生まれの記者としては、Z世代の猫との価値観の違いに戸惑うばかりだ。

専門家たちは「ニャフォン現象」について「猫の社会的地位向上に貢献する可能性がある」と評価する一方で、「テクノロジーによって猫本来の生態が失われることへの懸念」も示している。いずれにせよ、人間と猫のデジタル共存時代の幕が開けたことは間違いない。今後はイヌやハムスターなど他のペットへの展開も検討されているという。猫と人間の関係は、このデジタル革命によってどう変化していくのか—注目が集まっている。